Seit den frühen Tagen der elektrischen Musik ist der Verstärker weit mehr als ein Werkzeug: Er ist das eigentliche Nervensystem des modernen Band-Sounds. Für Gitarristen

und Bassisten entscheidet er oft darüber, ob ein Instrument flüstert, singt, schreit oder brüllt – und ob es sich im Mix behauptet. Dabei ist die Entwicklung der

Verstärkertechnologie selbst ein Spiegel der Musikgeschichte, geprägt von Innovationen, Irrtümern, Mythen und einer stetigen Suche nach dem „idealen“ Klang.

Von den ersten Röhren bis zur Rock-Revolution

Die Geburtsstunde der Verstärker liegt in den 1930er-Jahren: einfache Röhrenschaltungen, geringe Leistung, sehr begrenzter Frequenzumfang. Doch gerade diese technischen

Einschränkungen führten später zu legendären Klangeigenschaften. Hersteller wie Fender, Gibson oder später Marshall nutzten die Verfügbarkeit von Röhren wie der 6L6 oder

EL34, die den Klang ihres jeweiligen Amps bis heute definieren.

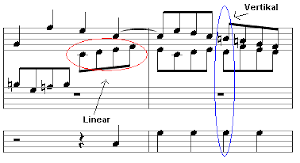

Für Gitarristen bedeutete das plötzlich neue Ausdrucksmöglichkeiten: Röhrenamps reagieren sensibel auf Dynamik, erzeugen weiche Obertonstrukturen und liefern bei höherer

Lautstärke jene „musikalische Verzerrung“, die für Blues, Jazz, später Rock und Metal stilprägend wurde.

Bassverstärker mussten dagegen robuster sein. Die Anforderungen – mehr Headroom, weniger Verzerrung im Low-End, größere Lautsprecherflächen – führten zu Modellen wie dem

Ampeg SVT, dessen 300-Watt-Röhrenkoloss bis heute als Nonplusultra für druckvollen Live-Bass gilt.

Transistoren: Die unscheinbare Revolution

In den 1960er- und 70er-Jahren rückte der Transistor in den Mittelpunkt. Transistorverstärker boten erstmals:

hohe Leistung ohne Röhrenverschleiß

geringeres Gewicht

stabile, neutrale Wiedergabe

reduzierte Produktionskosten

Für Bassisten war das ein Befreiungsschlag: Endlich ließ sich eine präzise Wiedergabe tiefer Frequenzen erzielen, ohne an die Grenzen einer Röhrenschaltung zu stoßen.

Gitarristen hingegen begegneten Transistoramps oft skeptisch. Ihr „kalter“, lineare Klang und das Fehlen der warmen Röhrenkompression waren vielen zu steril. Modelle wie

der Roland Jazz Chorus bewiesen jedoch, wie gut Transistoren im Clean-Bereich sein können – bis heute ein Kultklassiker im Jazz und als Effektplattform.

Die digitale Ära: Modeling, IRs und das Ende des Full-Stacks?

Mit dem Beginn der 2000er-Jahre trat eine neue Generation auf den Plan: digitale Modeling-Verstärker und Multieffektsysteme wie Line 6, Kemper, Fractal oder Neural DSP.

Diese Systeme versprechen Simulationen nahezu aller ikonischen Amps – oft mit beeindruckender Präzision.

Technische Fortschritte wie:

Impulse Responses (IRs) für realistische Boxensimulation

Class-D-Endstufen mit enormem Leistungs-Gewichts-Verhältnis

digitale Gain-Strukturen ohne Rauschen

profiling und deep editing

veränderten insbesondere für Bassisten den Alltag. Der schwere 8x10”-Kühlschrank wird zunehmend durch leichte 1x12”- oder 2x10”-Setups ersetzt, kombiniert mit verbesserter

PA-Abnahme und digitalem In-Ear-Sound.

Doch die Digitalisierung bringt Herausforderungen:

Viele Gitarristen klagen über den „latenten“ Charakter digitaler Sounds – theoretisch kaum messbar, aber spürbar im Spielgefühl. Röhrenamps bleiben oft reaktiver,

organischer und unmittelbarer.

Kritik: Romantik vs. Realität

Der Amp-Markt ist stark von Mythologien geprägt. Die Fixierung vieler Gitarristen auf „Vintage-Röhrensound“ ignoriert oft, dass moderne Transistor- und Digitaltechnologien

eine höhere Zuverlässigkeit, größere klangliche Vielfalt und deutlich weniger Wartungsaufwand bieten.

Umgekehrt wird Modeling-Technik häufig mit Studioqualität beworben, scheitert aber in der Praxis an schlechten Monitoringsituationen oder unzureichenden Presets, die

live nicht tragen.

Für Bassisten gilt: Viele moderne Class-D-Amps klingen beeindruckend sauber, aber verlieren unter hoher Last manchmal Punch und Wärme. Die „digitale Leichtbau-Revolution“

hat also auch Grenzen.

Für Gitarristen: Die Qual der Wahl

Gitarristen sollten bei der Amp-Wahl nicht nur nach Klangidealen entscheiden, sondern nach:

Headroom (Clean-Spieler brauchen mehr Reserven)

Endstufenart (6V6 vs. EL34 vs. 6L6 – unterschiedliche Verzerr-Charaktere)

Spielgefühl (Ansprache, Kompression, Noise-Verhalten)

Pedal-Kompatibilität (Transistor-Amps oft ideal für viele Effekte)

Live-Tauglichkeit (Amp-Modeler vs. Röhrencombo – Logistics!)

Für Bassisten: Druck, Tiefe und Klarheit

Beim Bass zählt:

Leistungsreserven (Class D kann 800 Watt liefern, ohne 30 kg zu wiegen)

Boxenfläche (10”-Speaker für Punch, 12” für Breite, 15” für Wärme)

Rauscharmut und Headroom (wichtiger als Overdrive)

EQ-Architektur (semiparametrisch = präziser als fixe Regler)

Kompatibilität mit modernen PAs (DI-Box, Pre/Post-Schaltung, Ground Lift)

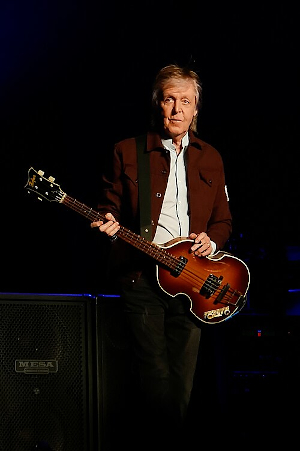

Der Verstärker ist hier weniger Klangerzeuger als Klangvermittler. Der Sound entsteht stärker an den Fingern, am Bass selbst und in der Box.

Fazit: Der Verstärker bleibt ein Charakterdarsteller

Ob Röhrenidol, Transistor-Arbeitspferd oder digitaler Shape-Shifter – der Verstärker bleibt entscheidend für die musikalische Identität. Gitarristen und Bassisten formen

mit ihm ihren Klang ebenso sehr wie mit ihrem Instrument. Und obwohl Technologie Trends setzt, bleibt die wichtigste Frage dieselbe wie vor 70 Jahren:

Wie fühlt es sich an, wenn der erste Ton den Raum füllt?

.png)